スマホdeほけん編集部監修者

ファイナンシャルプランナー

保有資格

AFP・2級FP技能士

専門分野・得意分野

生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。

医療費が高額になった際に家計の負担を軽減してくれる「高額療養費制度」。この制度は、公的医療保険の中でも非常に重要な役割を担っています。2021年以降、マイナンバーカードの保険証利用が本格的に始まり、手続きの簡素化と迅速化が進んでいます。

入院や手術、がん治療などでは、健康保険が適用されても数十万円の自己負担が発生することがあり、多くの人にとって大きな経済的負担となります。突然の高額医療費に戸惑わないためにも、制度の正しい理解と事前の準備が必要です。

本記事では、高額療養費制度の概要とマイナンバーカードの利用によるメリット、そして制度だけではカバーしきれない医療費に備える医療保険の役割について詳しく解説します。

高額療養費制度とは?

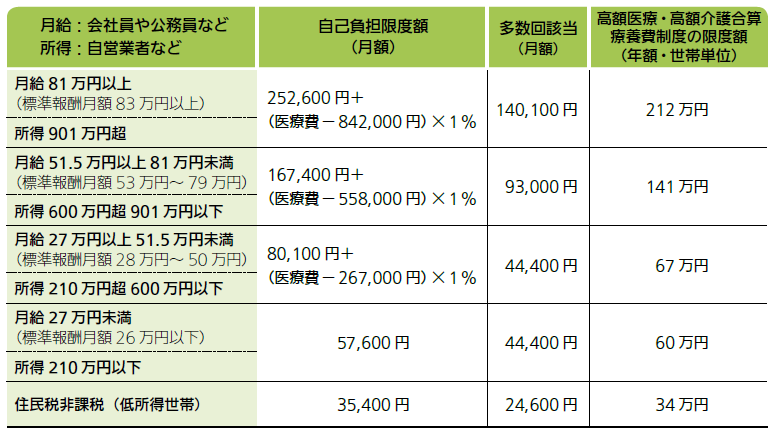

高額療養費制度は、1カ月あたりの医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。限度額は年齢や所得によって異なり、例えば70歳未満で年収370万円~770万円の場合、月額約80,100円+(総医療費-267,000円)×1%が上限となります。

自己負担の大幅な軽減が可能なため、長期入院や高額な治療が必要な場合にとても心強い制度です。特にがん治療や手術後の入院などでは、総医療費が100万円を超えるケースも多く、制度を利用すれば自己負担が数万円程度に抑えられることがあります。

例えば、月初に高額な入院をした場合、月末にも別の医療機関で治療を受けると、同じ月内で合算されるため、より多くの医療費が払い戻される可能性があります。複数の医療機関や薬局で支払った費用も対象になることがあるため、領収書は必ず保管しておきましょう。

マイナンバーカードと制度利用の連携

2021年から始まったマイナンバーカードの健康保険証利用により、高額療養費制度の事前申請が不要となる「限度額適用認定証」の機能が自動化されました。これにより、医療機関での窓口負担が最初から軽減され、払い戻しの手間が減少します。

2024年3月時点で、マイナンバーカードの保険証利用登録率は約60%に到達。将来的には、医療情報の一元管理によって、より質の高い医療提供が期待されています。

また、マイナポータルからの確認や、オンライン資格確認システムの導入によって、よりスムーズな医療費管理が可能になります。デジタル化による利便性向上が期待されています。これにより、医療機関や保険者間の情報共有も迅速に行えるようになり、医療の質と透明性が高まることが見込まれています。

高額療養費制度の限界と医療保険の必要性

高額療養費制度があっても、カバーされない費用(差額ベッド代・先進医療・食事代・交通費など)は自己負担です。特にがんや心疾患の治療では、先進医療を選ぶ患者が増えており、医療保険による備えが重要となります。

生命保険文化センターの調査(2022年)によると、平均的な入院1回あたりの自己負担は約22万円。これに備えるには、入院給付金付きの医療保険が有効です。

また、入院中の収入減少や通院継続にかかる費用など、治療以外にも金銭的な不安要素が多く存在します。こうした負担に対応するためにも、通院保障や就業不能保障が含まれる保険商品の検討が推奨されます。

実際に、がんと診断された40代の会社員男性が、先進医療による治療を受けた結果、技術料だけで約150万円の自己負担が発生したという事例もあります。このような突発的な出費をカバーするための備えが、日常生活の安定にもつながります。

医療保険と公的保障の併用が安心への鍵

高額療養費制度と医療保険は、互いに補完し合う存在です。制度を知り正しく使いながら、保険で不足分をカバーすることで、治療中も安心して療養できます。

特にがん・心疾患・脳卒中などの三大疾病に備える医療保険は、長期入院・高額治療に対応しており、現役世代からの準備が推奨されます。

家族の支援を必要とするケースや、介護を伴う療養生活では、より手厚い保障があることで精神的なゆとりも生まれます。家計の安定と安心した療養環境を両立させるために、制度と民間保障のバランスが重要です。

こんな人は特に要注意!

以下のような方は、制度だけでは不十分な可能性があります。

| 対象者 | 理由 |

|---|---|

| フリーランスや自営業 | 傷病手当金がなく、収入減に直結するため |

| 小さなお子さんや介護が必要な家族がいる方 | 入院時の生活サポートに追加費用がかかるため |

| がん家系など医療リスクが高い方 | 高額治療や長期入院の可能性があるため |

| 都市部で入院する可能性がある方 | 差額ベッド代や生活費が高額になりやすいため |

これらに該当する方は、いざという時の出費に備えて、医療保険での補完を真剣に検討すべきです。

高額療養費制度の申請手続きと注意点

高額療養費制度を利用するには、原則として申請手続きが必要です。誤った手続きをしてしまうと払い戻しまでに時間がかかるため、正しい流れを把握しておきましょう。

特に、マイナンバーカードの健康保険証利用をしていない場合、限度額適用認定証の取得が必須です。

従来の申請手続きの流れ

申請書は加入している健康保険組合や協会けんぽから取り寄せます。支払った翌月以降に提出するのが基本です。

複数の医療機関を利用した場合は、すべての領収書をまとめて申請します。

マイナンバーカードを利用した簡略化

マイナンバーカードを保険証として登録しておくと、限度額適用認定証の申請が不要になります。窓口での支払いが軽減され、払い戻しを待つ必要もありません。

ただし、対応していない医療機関も一部あるため、事前に確認が必要です。

注意ポイント

マイナンバーカード未対応の医療機関では従来通り認定証が必要です。早めの手続きでトラブルを防ぎましょう。

高額療養費制度でカバーできない費用一覧

高額療養費制度は公的医療保険の対象範囲内の医療費のみが対象です。実は、入院時にかかる費用の中でカバーされないものが多くあります。

これらの費用は自己負担となるため、あらかじめ把握しておくことで対策ができます。

1. 差額ベッド代

個室や少人数部屋を利用する場合の追加料金で、1日あたり数千円~1万円以上になることもあります。

長期入院の場合、大きな出費となるため注意が必要です。

2. 食事代

1食あたり460円、1カ月で約41,000円が目安です。軽減制度がありますが、一般世帯では全額自己負担です。

入院給付金があれば、この費用を補える可能性があります。

医療保険と制度を組み合わせた最適な備え

公的制度だけではカバーしきれない費用に対して、医療保険をうまく活用することが重要です。

ここでは、どのような組み合わせが現実的かを見ていきます。

入院給付金で生活費をカバー

日額5,000円~10,000円の給付金で、食事代や差額ベッド代をまかなえます。

長期入院に備えるなら、支払限度日数が60日以上のプランを検討しましょう。

先進医療特約の活用

がんや心疾患などで先進医療を選ぶ場合、自己負担が100万円以上になるケースがあります。

特約を付けておくことで、こうしたリスクを大幅に軽減できます。

注意ポイント

医療保険を選ぶ際は、先進医療の補償と入院給付金のバランスを確認しましょう。

FPに聞く!高額療養費制度の活用と医療費対策

高額療養費制度や医療保険について、実際にどんな備えが必要なのか不安に感じる方も多いでしょう。ここでは、34歳女性の質問にFPがわかりやすく答えます。

34歳・女性

「高額療養費制度を使えば、医療費の心配はなくなるんですか?」

スマホdeほけん

制度を使えば自己負担はかなり軽減されますが、差額ベッド代や先進医療、食事代は対象外です。入院や手術にかかるトータル費用を考えると、制度だけではカバーしきれない部分があります。

34歳・女性

「マイナンバーカードを使うと、どんなメリットがありますか?」

スマホdeほけん

マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、限度額適用認定証の申請が不要になります。窓口での支払いが最初から軽減されるので、払い戻し待ちの負担がなくなるのは大きなメリットです。

34歳・女性

「医療保険に入っていれば、高額療養費制度は必要ないですか?」

スマホdeほけん

いいえ、両方必要です。制度と医療保険は補完関係にあります。医療保険だけでは公的医療制度がカバーする部分まで保障する必要はないので、制度で軽減しきれない部分を医療保険で補うのが効率的です。

34歳・女性

「どんな医療保険を選べばいいですか?」

スマホdeほけん

先進医療や長期入院に対応できるものがおすすめです。また、日額給付型であれば、食事代や差額ベッド代にも対応しやすいです。就業不能保障や通院保障を追加すると、より安心できます。

34歳・女性

「制度や保険、どちらも手続きが複雑そうで不安です」

スマホdeほけん

最近はマイナポータルでオンライン申請できるケースが増えています。保険についても、専門家に相談すればスムーズに選べます。早めの準備で、経済的なリスクを最小限にしましょう。

よくある質問(Q&A)

Q. 高額療養費制度は誰でも利用できますか?

A 健康保険に加入している方であれば、年齢や所得にかかわらず利用可能です。ただし、限度額の計算には所得区分が影響するため、具体的な金額は個人差があります。

Q. 高額療養費の申請はどうやって行うのですか?

A 原則、医療機関で支払った翌月以降に健康保険組合などへ申請します。ただし、マイナンバーカードを保険証として利用していれば、事前手続きなしで自動的に限度額適用がされるため、申請は不要になるケースもあります。

Q. 高額療養費制度でカバーされない費用には何がありますか?

A 差額ベッド代、先進医療費、入院時の食事代、通院の交通費などは制度の対象外です。これらはすべて自己負担となります。

Q. 医療保険に加入していれば高額療養費制度は不要ですか?

A いいえ。医療保険と高額療養費制度は補完関係にあります。医療保険だけではカバーできない部分を制度で補い、制度だけでは足りない部分を保険でカバーするのが理想です。

Q. 限度額以上の支払いがあったのに払い戻されないのはなぜ?

A 保険適用外の診療や差額ベッド代などは、高額療養費制度の対象外のため、支払っても払い戻しは受けられません。また、マイナンバーカード未登録の場合は申請が必要です。

まとめ

高額療養費制度は公的な医療保障の要ですが、それだけでは不十分な面もあります。マイナンバーカードの活用で手続きの負担は軽減されましたが、先進医療や入院生活にかかる費用への備えとして、医療保険の活用も併せて検討すべきです。

制度を知っているだけでは不十分で、実際に活用できるかどうかが重要です。制度の仕組みと自分の収入区分を把握し、万が一の際にも安心して治療に専念できる環境を整えておきましょう。

公的保障と民間保険のダブル備えが、医療リスクから家計を守る最善の手段となるでしょう。

役立つ公的情報リンク集

高額療養費制度や医療費負担軽減の詳細を確認できる、公的機関の公式情報をまとめました。最新の制度情報を得るために、ぜひ参考にしてください。

制度を正しく理解し、家計への影響を最小限に抑えるためには、信頼できる情報源の確認が重要です。

| 情報内容 | 概要 | 公式サイト |

|---|---|---|

| 高額療養費制度について | 制度の仕組みや自己負担限度額の詳細 | 厚生労働省公式ページ |

| マイナンバーカードと医療保険証利用 | オンライン資格確認・限度額適用の自動化 | マイナポータル公式サイト |

| 医療費の自己負担に関する情報 | 年齢・所得別の自己負担割合や助成制度 | 全国健康保険協会(協会けんぽ) |

| 先進医療に関する情報 | 厚生労働省が認可した先進医療のリスト | 厚生労働省・先進医療情報 |

| 医療費控除や税制優遇 | 医療費控除の対象や確定申告の方法 | 国税庁・医療費控除ガイド |

監修者からひとこと

スマホdeほけん編集部監修者

ファイナンシャルプランナー

高額療養費制度は非常に優れた制度ですが、すべての費用をカバーするわけではありません。特に、入院に伴う雑費や先進医療費用は公的保障の枠外です。

若いうちから医療保険に加入しておくことで、突然の病気でも家計の不安を最小限に抑えることが可能です。公的制度をベースに、リスクに応じた備えをバランス良く整えましょう。