休職中は収入が減る一方で税金や社会保険料、医療費が続き、家計や老後資金への影響が心配になります。

本記事ではFPが、傷病手当金の仕組みから生活費不足の原因、使える公的制度、申請のコツ、資産形成・保険の見直しまでを段階的に解説します。

休職で生活費が足りなくなる理由をまず整理|見落としを防ぐ基礎知識

傷病手当金は標準報酬月額の約3分の2で、手取りベースではさらに目減りしやすいのが実態です。

社会保険料や住民税、通院関連費が重なると赤字化しやすく、固定費の圧縮と制度活用が不可欠になります。

生活費不足の原因チェック(先に全体像を掴む)

1. 手取り減少のインパクト

支給水準は約3分の2でも、控除や固定支出を考えると可処分はさらに低下します。

月次キャッシュフローで赤字額と期間を先に見積もると、対策の優先順位が明確になります。

2. 税・社保の時差負担

住民税は前年所得で課税され、健康保険・年金の負担も継続するため時差で重みが増します。

納付方法や猶予制度の可否を確認し、資金繰りに反映させましょう。

3. 医療・交通等の追加費

通院頻度が上がると医療費・薬代・交通費が増えます。

高額療養費や自立支援の対象可否を確認し、レシート保管と世帯合算で負担を軽減します。

4. 住宅・通信の固定費

家賃や通信は削減余地が大きい固定費です。契約見直しや補助制度の利用で圧縮します。

更新時期・違約金・乗換特典を比較し、無理なく固定費を下げましょう。

5. 備え不足と予備費

生活防衛資金が不足すると短期の資金ショックに弱くなります。

まず3か月分の必須支出を目標に、小さく素早く積み上げる設計に切り替えます。

注意ポイント

赤字月を「額×月数」で総量把握してから施策を選ぶと、目先の節約に偏らず効果の高い順に実行できます。

使える公的制度を一気に把握|窓口・期限・必要書類の実務

制度は要件や併用可否が細かく、最初に一覧化して申請順序を決めると取りこぼしを防げます。

対象外にならないよう、収入要件や世帯単位の判定方法を早めに確認しましょう。

公的支援制度の全体像(リンク順に確認)

1. 傷病手当金

標準報酬月額の約3分の2が目安で、通算1年6か月が上限です。

医師・事業主証明の漏れや遅れを防ぐため、月次で締切と必要書類を管理します。

2. 高額療養費・医療費控除

自己負担上限超の払い戻しと、年間医療費の所得控除で負担を軽減できます。

事前申請の限度額適用認定証や領収書の体系的保管が鍵です。

3. 自立支援医療制度

継続治療が必要な精神疾患等で自己負担が原則1割に軽減されます。

対象医療機関や更新時期を把握し、治療計画と支払いの見通しを整えます。

4. 住居確保給付金

家賃相当額を原則3か月(最長9か月)支給。求職活動などの条件を満たす必要があります。

家賃滞納前に相談し、提出書類の不備と期限超過を避けましょう。

5. 生活福祉資金貸付

総合支援資金・緊急小口資金など、低利・据置の公的貸付が利用できます。

返済開始時期と家計回復のタイミングを合わせ、無理のない返済計画を設計します。

メモ

制度は「対象者・上限額・申請期限・窓口」を一覧表化。併用可否と優先順位を明示すると意思決定が速くなります。

家計の立て直しステップ|固定費削減と資金繰りの設計

固定費の見直しは効果が持続します。住居・通信・保険・サブスクから順に検討しましょう。

短期は現金余力を厚くし、中期は復職時のリバウンド支出も織り込むのが実践的です。

1. 固定費の優先見直し

家賃交渉・更新条件の見直し、通信のプラン変更、サブスクの休止で毎月の出費を引き下げます。

可視化には家計アプリを使い、自動同期で漏れを防ぐと続けやすくなります。

2. 資金繰りの平準化

税・社保の年払いは分割や猶予の可否を確認し、支払期を分散します。

赤字月は早めに親族支援や公的貸付の活用可否を検討し、資金ショートを予防します。

| 特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 通信プラン見直し | 即効で固定費が下がる | 解約金・端末残債を確認 |

| 家賃補助・給付金 | 家計インパクトが大きい | 要件や期間の制限あり |

| 保険の整理 | 重複保障を解消 | 解約返戻や免責の理解必須 |

副業・内職を検討する前に|就業規則と給付停止リスク

休職中の収入確保は重要ですが、無許可の就労はリスクです。まず就業規則と主治医の見解を確認します。

労務可能と判断されると傷病手当金の支給に影響するため、慎重な運用が必要です。

1. 可否確認と範囲の線引き

会社・産業医と協議し、認められる活動範囲と時間、報告方法を明確にします。

在宅・短時間・非連続を基本に体調を最優先します。

2. 手当との関係整理

収入の性質により手当停止や減額の可能性があります。

開始前に保険者へ照会し、記録を残しておくと後日の説明が容易です。

申請を滞らせないコツ|書類準備と会社連携の実務

申請は「漏れ・遅れ・誤り」を防ぐ体制づくりが肝心です。書類テンプレと締切管理で精度を上げます。

会社との役割分担を明確にし、窓口・提出方法・戻りの確認をルーティン化しましょう。

1. 医師意見書と申請書の精度

労務不能期間や療養状況の整合性を重視し、診察日に依頼事項を確認します。

提出前にダブルチェックし、原本・写し・控えをフォルダで管理します。

2. 会社・保険者との連携

会社記入欄のスケジュールと担当者を明確化し、遅延の芽を早期に潰します。

審査の照会には迅速に回答し、追加資料の準備を並行します。

手当終了後の選択肢|障害年金・受給期間延長の基礎

通算1年6か月の支給終了後も治療が必要なら、次の制度への橋渡しを早めに検討します。

障害年金や雇用保険の受給期間延長の可否を確認し、生活設計の空白を作らないことが重要です。

1. 障害年金の検討

障害基礎・厚生の要件や等級、初診日の整理が必要です。

併給調整の仕組みを理解し、家計全体の収入構成を再設計します。

2. 失業給付の受給期間延長

離職翌日から1年の原則に対し、療養で働けない期間は最長3年まで延長が可能です。

医師の証明と手続期限を守り、復帰時期の見通しと整合させます。

休職期の資産形成と保険見直し|変額保険の立ち位置

当面は流動性と保障を優先し、積立は小さく維持するのが現実的です。

変額保険は長期の資産形成手段ですが、価格変動と途中解約の不利を理解し、積立NISA等と比較検討します。

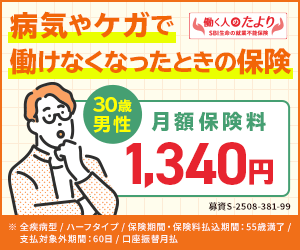

1. 就業不能保険・収入保障の活用

必要保障額と待機期間・免責を確認し、家計ギャップを埋める設計にします。

既契約の重複は解消しつつ、告知や引受条件を丁寧に確認します。

2. 変額保険の可否判断

取り崩し予定が近い場合は慎重に。長期・分散・低コスト・余裕資金が前提です。

ボラティリティに耐える前提が整うまで、現金比率を高めに保ちます。

FPに聞く!傷病手当金と家計のリアルな疑問(インタビュー)

制度や家計の疑問を読者目線で整理しました。傷病手当金・家計・就業不能保険も具体的に触れます。

34歳・女性

傷病手当金だけで家計は回りますか?不足分はどう補えば良いですか?

スマホdeほけん

固定費が大きいと不足が出やすいです。まず赤字総額を試算し、住居・通信・保険の順で圧縮、制度と一時資金で橋渡しします。

34歳・女性

住居確保給付金は誰でも使えますか?

スマホdeほけん

要件があり、家賃・収入・資産・求職活動などの条件を満たす必要があります。早期相談が採否を分けます。

34歳・女性

副業をすると手当が止まると聞きました。本当ですか?

スマホdeほけん

労務可能と判断される恐れがあります。就業規則と保険者に事前照会し、在宅・短時間でも慎重に検討してください。

34歳・女性

変額保険は始めても大丈夫でしょうか?

スマホdeほけん

短期で取り崩す可能性がある時期は不向きです。積立NISA等と比較し、余裕資金で少額からが原則です。

34歳・女性

老後資金づくりは止めるべきですか?

スマホdeほけん

完全停止ではなく最小限の継続が現実的です。流動性を優先しつつ、回復後に増額する前提で設計しましょう。

休職中の傷病手当に関するよくある質問

一般論としての指針を整理しました。前提が違うと結論も変わるため、状況に応じて専門家へ確認してください。

回答は2文以上とし、条件や注意点を明示して誤解を防ぎます。

Q1. 傷病手当金はいつ振り込まれますか?

A. 申請から概ね数週間〜2か月が目安です。初回は審査で長引きやすいため、書類の不備防止と早期申請が重要です。

A. 継続給付は原則月1回の入金が多く、提出タイミングで前後します。

Q2. 適応障害でも対象になりますか?

A. 医師が労務不能と判断し診断書に記載があれば対象になり得ます。

A. 疾病の種類よりも、労務不能の事実関係と保険加入要件の充足が重要です。

Q3. 退職後も継続受給できますか?

A. 一定要件を満たせば継続給付の可能性があります。退職時点で受給中または受給可の状態が条件です。

A. 健保へ必要書類を提出し、期日管理を徹底してください。

Q4. 手当が足りない時の優先対策は?

A. 固定費削減→制度活用→一時資金の順で実行が効率的です。副業は給付影響を確認してからにしましょう。

A. 家計表で赤字総額を把握し、効果の高い施策から着手します。

Q5. 保険の見直しは何から?

A. 就業不能保険・収入保障の必要額確認が先です。解約は返戻や保障空白に注意しましょう。

A. 変額保険は長期前提で、当面は現金比率を厚めに保つ設計が無難です。

まとめ:傷病手当金だけに頼らず「家計・制度・手続き」を同時進行で

休職中は手取り減と固定費が重なりがちです。赤字総額を把握し、固定費削減と制度活用、申請精度の向上で家計の安心を高めましょう。

流動性と長期の両立を意識し、老後資金づくりは最小限で継続。迷う場面では専門家の伴走を得ると意思決定が速くなります。

公的外部リンク|休職・傷病手当・家計支援の公式情報

| リンク | 概要 |

|---|---|

| 傷病手当金(全国健康保険協会) | 支給要件・支給額の計算・申請書式と手続き |

| 高額療養費制度(厚生労働省) | 自己負担上限・限度額適用認定証の案内 |

| 医療費控除(国税庁) | 対象となる医療費・計算方法・必要書類 |

| 自立支援医療(精神通院等)(厚生労働省) | 自己負担の軽減制度・対象要件・申請先 |

| 住居確保給付金(厚生労働省) | 家賃相当額の支給・支給要件・申請手続 |

| 生活福祉資金貸付制度(全国社会福祉協議会) | 総合支援資金・緊急小口資金の概要と相談窓口 |

| 雇用保険の受給期間延長(ハローワーク) | 疾病・負傷による受給期間延長の手続と期限 |

| 障害年金(日本年金機構) | 障害基礎年金・障害厚生年金の要件・請求方法 |

| 納税の猶予等(国税庁) | 国税の納税猶予・換価の猶予の制度概要 |

| 健康保険料の免除・猶予等(全国健康保険協会) | 保険料の納付・猶予などの相談窓口案内 |